“知行合一”是中國人熟知的概念,但常人的理解是:知了以后就要行。因為在常人的理解中,“知”和“行”是分開的兩個概念,兩件事情。但其實,在“知行合一”的倡導者明朝的王陽明先生那里,“知行合一”并不是對人的要求,而是人們內心活動的自然規律。

王陽明先生說:“見父自然知孝。”見到父親是“知”,孝順父親是“行”,王陽明的意思是:見到父親以后,孝順父親的心自然會起來,不需要誰去要求他,這是自然而然的事情,是人的良知的本能。

但生活當中,又為什么會有那么多子女不孝順父母的事情發生呢?其實,那些不孝順父母的人,絕大部分并非不愿意孝順父母,不想孝順父母,而是往往有各種各樣的其他原因障礙了孩子的孝心:有可能是工作的繁忙;也有可能是孩子小時候,父母給小孩的關愛太少;還有可能是小孩對父母的誤解。

總之,一個人天生無緣無故就不愿意孝順父母的情況,恐怕是少之又少。就像父母對孩子的慈愛之心一樣,這都是人的天性。如果沒有后天的一些原因,這份天性是肯定會釋放出來成為人的行為的。也就是說,父母對孩子的愛心和孩子對父母的孝心,無論它們是否真正地釋放出來,它們都一定存在。這就是王陽明說“見父自然知孝”的原因。

王陽明講的“孝”其實是“孝心”,準確地講是“孝”的念頭,并不是指“孝”的行為。所以,王陽明又說:“我今說個知行合一,正要人曉得,一念發動處便即是行了。”意思很明白,王陽明認為,你動了“孝”的念頭,起了“孝”的心,就是“知孝”,就是王陽明講的知行合一的“行”。他這個“行”,并不是指具體的動作,而是“行”的念頭。由“行”的念頭,到“行”的動作之間,還是有一段距離的。常人看到的“知而不行”,往往發生在這個過程中。

也就是說,由“知”到“行”的念頭起來,這中間是必然的。比如,知道是自己的父親,到產生“孝順”的念頭,這個過程是必然的。就像我們知道餓,產生吃飯的念頭;知道冷,產生穿衣的念頭;看到美麗的花朵,產生喜歡的念頭;聞到惡臭,產生厭惡的念頭,這都是必然的。正是在這個意義上,王陽明才說“知行合一”,他的“知行合一”表達的是真正的“知”和“行”的念頭之間的統一性,這是一個客觀規律。

王陽明揭示這一客觀規律的意義是什么呢?他無非告訴我們:人心是有規律可循的,并不是混亂的、無序的。所以,要管好人心,要掌握這一規律。那就是:真正的“知”,一定會讓人產生“行”的念頭;但產生“行”的念頭,不代表就一定能產生“行”的動作。“行”的念頭和“行”的動作之間,隔著人的一個“自我”。

比如,人人都有孝心,但有的孩子就是盡孝盡得不好,因為他把自己的事情看得太重,忙于掙錢,忙于玩樂,而沒有真正騰出時間來去孝順父母。這種人在“孝”的“念頭”,和“孝”的“行動”之間,就被一個“自我”給卡住了。再比如,父母都是愛孩子的,但也有不少的為人父母者,為了自己的快樂而離異,從而給孩子造成了巨大的傷害。這些人不能說就不愛孩子,但他們更愛自己。

很多離婚的年輕父母,在離婚時都很痛苦,就是因為他們處在愛自己還是愛孩子的兩難選擇中:選擇了愛孩子的,最終就會不離婚;選擇了愛自己的,最終就會離婚,但這不代表他們不愛孩子。所以,無論最終的行為怎么樣,孝順父母的心和慈愛孩子的心,一定是人人都有的。

所以,“知行合一”是人的天性,但能否導致真正的行動,這是有條件的,是由后天的諸多因素所決定的,是與“有我”,還是“無我”相關的。自我意識強烈的人,知行合一真正變成行動就難一些。就像有些人看到老人倒在地上,也很同情,也想去救。見到老人倒地是“知”,同情憐憫老人,冒出想救的念頭是“行”,在這里“知行”還是“合一”的。但他顧及到自己的麻煩,而沒有最終施救,這就是“自我”的得失心障礙了救老人的行動真正地發生。

一個人只有當他放下自我的得失心時,才能真正地憑天性去做事。所以,王陽明講的“知行合一”要變成我們普遍見到的“知行合一”,它其實是有條件的。這個條件就是每個人都不要把自己的那個“我”看得太重,要“無我”。

那“無我”又是否有條件呢?如果我們不探討“無我”的條件,還是把“無我”當成一種道德境界來提倡,其實也是沒有意義的。就像社會上如果真有那么多離婚時對孩子不管不顧的父母,你讓孩子去盡他心性中有的“孝”,恐怕孩子也只有“孝心”,而很難有孝的“行”。又比如,如果社會上還有那么多幫扶老人之后被訛詐的現象,你讓年輕人在看到老人倒地時,以無我利他的精神去救人,估計大多數時候,又是空喊口號。

所以,自我的得失心阻礙人憑良知、天性去做善事。但如果沒有一種恰當的社會機制來保障行善的結果,那“無我”的說法,就只能是空談,你怎么提倡都不會有實際的用處,人們必然根據自己的利害得失來做真正行為上的選擇,“自我”就必然是人們行為的實際驅動力,“知行合一”也就只能成為一句口號,人們“知行合一”的天性就無法彰顯。

所以,我們既要看到“知行合一”是人的天性,又要看到這一天性釋放的前提是“無我”,更要看到“無我”的前提是有效的社會機制。那怎樣的社會機制,才能讓人以“無我”的心態來行事呢?很簡單,這一機制的特征就是“一體”。

年長的人都知道,上個世紀五六十年代,乃至七十年代,會有老人倒在大街上沒人扶的嗎?我們小時候學雷鋒,整天想著到哪里去幫人推板車、拿行李、幫著抱孩子,哪有看到個老人倒地上都還不伸手去扶的?哪有動不動敢打父母,殺父母的?那時候的人一體感強,不要說打父母,隨便跟父母頂幾句嘴,周圍的鄰居們就要罵得你抬不起頭,甚至小伙伴們都不會跟你玩了,因為他們的爸媽絕不會允許自己的孩子跟這樣的人交往。

一個人做一些有悖天良的事情,不用法律制裁,你在人群當中就必然被孤立了。因為大家崇尚的都是向善的價值觀,互幫互助也是人們的正常的行為習慣,有這種一體感做基礎,很自私的人是不得人心的,甚至好朋友都不多,那個年代不能說人都是無私的,但沒有人敢標榜自己自私。現在的人則無所謂。

其實說到底,是因為每個人都處在靠自我打拼的狀態,人與人之間互相的幫助少之又少,有的只是利益的交換,甚至是互相的嫉妒擠壓。一個人真要遇到點困難,很容易陷入得不到幫助的處境。這時,你與人的一體感從何而來?這時候,他的“無我”之心又從何而生?所以,社會不能塑造一體感,“知行合一”就只能是句口號,“無我”就只能是一支麻醉劑。

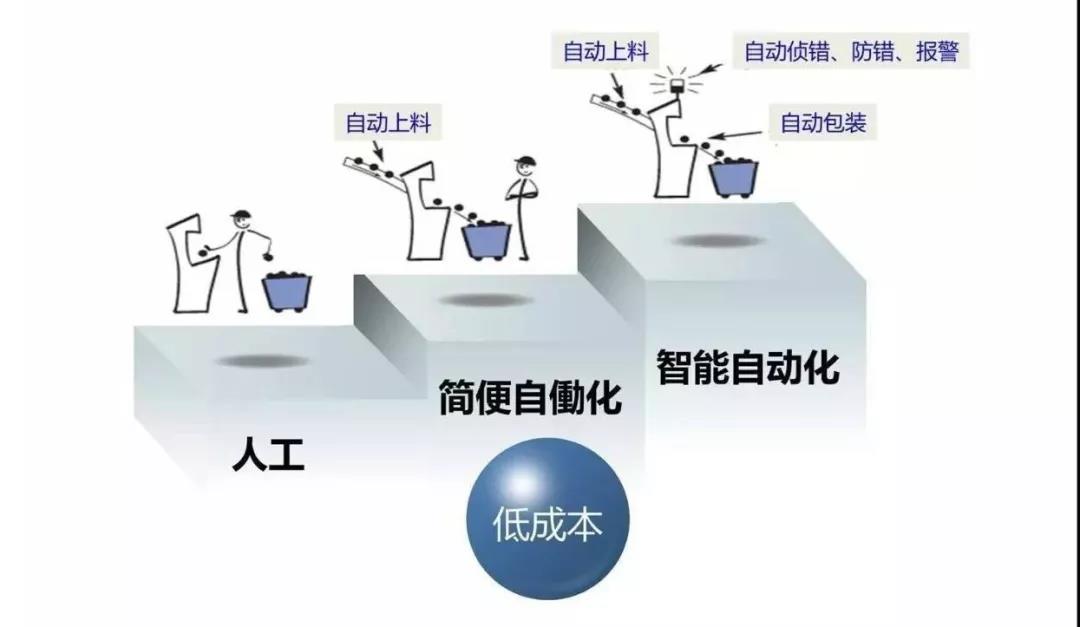

其實,任何好的理念都需要機制做基礎,社會是如此,企業也一樣。精益管理里面的很多理念非常好,像零庫存、準時化、自働化、持續改善等等,像這些好的理念其實都是建立在一種好的運作機制基礎上的。

精益管理的兩大支柱,準時化和自働化,都是符合知行合一原則的。“準時化”就是“準時生產”的意思。準時生產是指“將需要的零部件,在需要的時間,按需要的數量,供給每一道工序。”(大野耐一《豐田生產方式》)這里的三個“需要”并不是由上級下計劃,下到每個生產單位,而是由每個生產單位根據后工序的實際情況,來及時快速地生產出來。及時掌握后工序的需求是“知”,快速生產出來是“行”,這就是“知行合一”。

每一道工序都根據后工序的實際需要,及時地、不多不少地進行生產,最終就能恰到好處地滿足客戶需求,而又讓我們沒有太多的庫存,使我們的成本最低。所以,實施精益管理的企業,它的生產過程就是一個“知行合一”的鏈條,每一個環節,都按照“知行合一”的方式,環環相扣地流動著,振動著。

精益管理的另一大支柱自働化也是符合“知行合一”原則的。“自働化”的準確含義是:出現異常,快速報警,快速解決。出現異常快速報警是“知”,快速處理、快速解決就是“行”,這又是“知行合一”的。

知行合一的道理,我們的企業也知道,但我們沒有機制做保障,知道而做不到。那么,它的機制是什么呢?就是“一體”和“無我”。

首先,我們講精益管理的“一體化”機制。這個“一體化”機制是通過客戶需求節拍的概念,來起到龍頭作用的。他把客戶需求的時間,除以客戶需求的數量,得出每產出一個產品所需要的時間,這個叫客戶需求的節拍時間。

比如說,某個客戶每月需求10000件產品,我們每個月工作24天,每天工作10小時,這樣我們便可以粗略地得出客戶需求的節拍時間是86.4秒。這就表示,每隔86.4秒企業要生產出一個產品,才能滿足客戶需求。根據這一節拍時間,企業內部的每一道工序都必須一刀切的滿足這一需求,也即每道工序都必須在86.4秒的時間內,完成一個產品在這道工序的加工。太快,就是浪費;太慢,則影響下工序,導致不能按時出貨。

所以,企業必須不快不慢地保持同一個節奏來運作,出現異常必須馬上消除,以免打亂節奏。這就像跳集體舞蹈一樣,所有的人都按照節拍在整齊地舞動,這就是“一體”。這種“一體”,首先來源于各工序的生產能力的平衡,其次來源于各工序之間物料的小批量的,乃至單件的流動。嚴格控制流動的批量和中間環節的堆積,是這場集體舞能否跳好的關鍵。

所以,日本豐田的管理專家田中正知先生才說:縮短過程時間是豐田式生產(精益生產)的目標。縮短過程時間就是為了保持快速流動,保持各個環節的統一節奏和節拍,保持這場舞蹈的統一性和一體感。這也就是為什么大野耐一先生要把快速處理異常的“自働化”概念當成精益管理的支柱之一的原因。因為,出現異常不能快速處理,企業這場集體舞就一定會被打亂。

田中正知和大野耐一兩位豐田專家,也就是精益專家,一位強調“時間”概念,也就是“準時化”概念;一位強調“快速處理異常”的概念,也就是“自働化”概念。目的只有一個,那就是跳好企業這場“集體舞”。因為把工廠的生產運作管理變成一場“集體舞蹈”,把客戶的需求變成指揮這場舞蹈的節拍,讓企業內部各個環節和客戶一起成為一個整體,完成企業的“一體化”打造,就能讓企業各個環節,憑借“知行合一”的天性而做好自己的工作,這就是精益管理與知行合一的統一之道。

那么,“無我”在這里是怎么實現的呢?其實,就像跳廣場舞一樣,任何一種集體性的舞蹈,都對每一個參與者有很強的攝受力。什么叫攝受力?其實,所謂的攝受力,就是讓每一個參與者個體在這個渾然一體的集體面前放下自我,融入整體,進入一種“無我”的狀態。沒有一個跳集體舞蹈的人,哪怕是跳大媽式的廣場舞,能夠不按整體節奏,而按自己的想法在跳的。按集體的節奏走,既整齊好看,舞蹈者自己也是一種享受;而不能按整體的節奏,或者跟不上整體節奏,自己都會覺得跳得難看又難受。

所以,集體性的節奏對每一個參與者都有很強的激勵作用。與集體節奏保持同頻的,內心是愉悅而興奮的,受到的是正激勵;與集體節奏不同頻的,內心是難受而尷尬的,受到的是負激勵,它會快速地調整自己,跟上集體節奏。

所以,只要組織保持強大的統一性和集體的節奏感,個體就會放下自我,變得“無我”,“知行合一”就能實現,這也就是精益管理模式下持續改善能夠進行的原因。因為每個人知道問題的存在,都會主動去改,這是跟上集體節奏的方式。此時的“無我”其實是每個人的自我都融成了一個“大我”。而不是壓抑和委屈自己。在這種自我改善,跟上集體節奏的過程中,個人的內心是愉悅的,就像跳廣場舞的大媽們,她們使勁地調整自己,跟上節奏,不需要物質的刺激一樣。因為跟上節奏,集體舞動就是享受,就是激勵。

就像上個世紀六七十年代我們的父輩一樣,在單位努力工作是發自內心的積極,因為單位對他們而言,是他們樂意待在其中的集體。有了這種“一體感”,忘我的精神就會起來,“知行合一”的天性就能成為我們做改善的內在動力,企業的持續改善才能真正發生,精益管理才能真正實現。