中國的很多知名企業都有它的領袖級的人物,比如說:美的何享健,格蘭仕的梁慶德,海爾的張瑞敏,華為的任正非,阿里巴巴的馬云等等。這些人在企業不管他們在組織架構中的職務如何,他們都具有無可替代的領袖魅力,因為他們在企業的運作團隊中擁有極大的影響力。

盡管國內的很多管理學者都對企業的這種領袖現象頗有微詞,甚至認為這會阻礙現代企業制度建立。因為現代企業制度的核心是依“法”治企,制度化、標準化、數據化是現代企業制度的一些表現形式。這與充滿了個人魅力的企業領袖現象是并不吻合的,一個強調人治,一個強調“法”治。所以很多的管理專家都認為,企業領袖的存在,對企業建立現代企業制度是有阻礙作用的。

企業領袖能否順利實現交接班,對企業是一個巨大的考驗,這種擔心不無道理。因為科龍就曾經由于前掌門人潘寧的退位,而引發了持續不斷的風波。健力寶也因為李經緯的退位,而引發巨大的業績波動。不論專家們怎么看待企業領袖現象,這一現象對企業的影響都是客觀存在的。可以說,沒有這些領袖式的人物,這些企業未必有今天。企業失去這些領袖級人物,很難說不受影響。

所以,這并不是一個理論問題,而是一個現實問題。那就是:為什么大量的企業需要這些領袖式的人物?他們在企業的發展過程中起到什么樣的作用?思考這些問題,比簡單地否定企業領袖的存在重要得多。因為大量的中國中小企業,也都存在著類似的現象。只是對于這些中小企業而言,稱之為企業領袖會夸張了一點,稱之為企業“老大”更為準確。

可以說大量的中小企業,如果只有所謂的管理制度,而沒有這些老大,這些企業立馬就得停擺。這不是一個企業內部人治和法治的理論之爭;而是生存還是死亡的性命之爭;或者說是賺錢還是虧錢的利害之爭。在生存和利害面前,理論從來是蒼白的。

所以,盡管學者們高喊企業管理要法治,不要人治,但老板們要么就我行我素,一方面搞制度建設,另一方面又依然是人治為主;影響賺錢的時候,把制度放在一邊,賺到錢再說;理論上認同企業管理要制度化、標準化、數據化,實踐當中,又經常會帶頭違反制度,強化個人權威,強化效益導向,絕不會因為流程和規定而犧牲效益。

無論是知名企業的領袖現象,還是中小企業的“老大”現象,本質上是一回事。因為很多知名企業的領袖,就曾經是企業處在中小狀態下的老大。所以對于這一問題的探討,不能僅僅以西方管理的原則為背景,而更多的應該以中國傳統文化為背景來進行思考。

以西方管理學原則為背景,毫無疑問,這是一個落后的現象;但從中國傳統文化的角度來看,這種現象的出現卻有其很大的合理性、有效性,甚至短時期內都未必能夠改變。

德國哲學家黑格爾講過一句話:現實的就是合理的。這種老大現象的合理性是基于怎樣的現實呢?這個現實就是我們現在企業的人。老板,因為想賺錢而創辦企業,員工因為想賺錢而來打工,大家純粹因為錢而走到一起,就必然出現孟子所講的“上下交征利”的現象。

孟子見梁惠王時,梁惠王問:老先生,你不遠千里而來,一定是對我的國家有一些有利的建議吧?孟子回答說:王啊,何必言利呢?我只有仁義而已。現在為王的在想怎樣對我有利?大夫們也在想怎樣對我有利?士人和老百姓也在想怎樣對我有利?大家互相爭利,國家不就危險了嗎?如果大家都講仁義,那事情就好辦了。因為沒有講仁而遺棄自己父母的,也沒有講義而輕慢自己君王的。所以王啊,講仁義才是重要的,而不是言必談利啊!

這是孟子見梁惠王時的一段對話的大意。很多人看完這段話,肯定會不以為然,認為孟子是個幻想家,開口閉口跟人講仁義,人家會聽嗎?的確,孔孟那個年代的君王們,聽到這些仁義的腔調,應該都只是聽聽而已。就像今天的老板們,很多人聽到這樣的話,也只會當高調聽聽而已。但孔孟之道,卻在其后的兩千多年當中,成為社會的主流文化。這就說明他們講的是對的,就像很多老板整天拿錢說事,最終發現人心不能靠錢解決問題的時候,就不得不更為深刻地思考人性的本質和管理的本質。

孟子跟梁惠王講“上下交征利”的時候,提出仁義思想。他是想說明什么呢?他是想說:當我們大家把注意力都放在各自的利益上的時候,大家一定會互相爭斗。因為都從自己出發,就一定會斗;而都盯住既有的利益就一定會爭,企業的現實也是這樣。

有的企業老板以及跟隨老板的“老臣子”,大家其實都是既得利益者,都比當初創業的時候好得多,但卻偏偏互相抱怨,明爭暗斗,說到底就是因為大家承認自己得了利益,但認為對方得的更多。這完全是一個爭的思想在作怪,再多的錢都解決不了這個“爭”字,相反會讓大家更“爭”,因為總有人認為別人得到更多,總想自己得的更多。這就是“爭”的根源。

貪念是不可能靠貪到的東西來滿足的。貪到的東西往往會激發更大的貪念,這就是俗話講的“人心不足蛇吞象”。以為人們對利益的欲望可以靠對欲望的滿足來平息,這是人的錯覺。人們在欲望的滿足之后,往往產生的是更大的欲望,佛門把這個叫執著。正因為如此,曾子在《大學》里面才講“知止”,佛門才講“持戒”

人的欲望是靠“止”和“持戒”來剎車的,而不是靠滿足。自己不懂得“止”和“戒”的人,他的欲望會一直膨脹的,直到外界的力量強行止住他。

其實一個人內心生起貪欲時,沒有止和定的力量,它就必然往下滑,貪官如此,賭徒如此,酒鬼如此……這就是孔子大聲呼吁“克己復禮為仁”、“一日克己復禮,天下歸仁”的原因。“克己”就是持戒,就是知止。

何為“禮”呢?孔子的弟子林放問老師:“禮之本?”孔子說:“大哉問!禮,與其奢也,寧儉。”意思是問得好啊。那么什么是“禮”呢?孔子的回答是寧儉勿奢。意思是節制為“禮”之本,凡事懂得節制,也就是懂得控制自己的欲望,懂得兼顧別人的需要,懂得考慮大家的利益,我們才能構成一個整體。這就是“禮”的價值。

而為所欲為,只憑自己的好惡行事,或者單憑自己的力量行事,不考慮別人,不考慮整體,最終大家只會相互爭奪、互相傷害、社會動亂、人人自危。這就是孔子為何如此看重“禮”的根源。

子思在《中庸》中講的“禮儀三百,威儀三千”,歸根結底是讓人做到“節制”二字。因為處在春秋時期的孔子,深知一切的亂象,源于人的欲望的膨脹和泛濫,唯有“克己”,自我節制,才能從根本上改變這種混亂的局面,這就是他提出“克己復禮為仁”的根源。

“仁”既可以當一種心態講,因為孔子說過“仁者愛人”,意思是:有仁心的人,也就是有愛心的人。人與人之間的和睦相處是以仁心、愛心為基礎的。而仁心、愛心是人人都具備的,只有把這樣的仁心、愛心喚醒,人與人之間才能和睦相處。而不是靠每個人的欲望都得到滿足,來讓大家和平相處。

欲望的滿足是無止境的,“和”是不可能建立在這個基礎上的,這也是孔子說“知和而和,不以禮節之,亦不可行也”的原因,他的意思是:只有懂得自我節制,人們才能真正地和。

“仁”的第二個含義是“仁者人也”,意思是只有大家都懂得自我節制,每一個人才能真正活得像個人。這是孔子對人生的大徹大悟,他告訴我們何為人?以及怎樣做一個人?也就是“仁”、“禮”二字。懂得克制自己,懂得照顧別人,這是人之為人的根本,也是社會穩定的根本,團隊打造的根本,組織建設的根本。面對欲望,克制而不是滿足,這是孔子思想的靈魂。

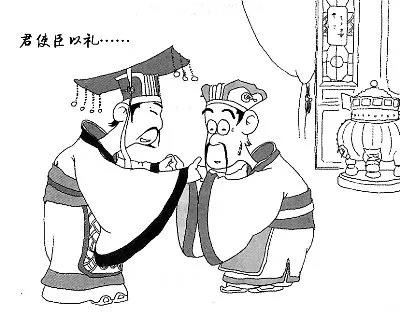

怎么克制呢?誰更要克制呢?我們再看孔子的另外兩段話。一段話是,子貢問孔子“貧而無諂,富而不驕,何如?”子曰:“可也,未若貧而樂,富而好禮者也。”第二段話是“君使臣以禮,臣事君以忠。”

我們先看第二段話“君使臣以禮”,也就是說,君在使用臣子的時候要注意禮節。這話初聽起來好像不太容易理解,因為禮節更多的應該是下屬該注意的事情,為何這里要對君王來強調呢?這就要深刻理解孔子提出“禮”的本意:“禮”的本質是節制。

在君臣之間或者是我們企業老板和下屬之間,更不容易自我節制的是誰呢?是老板,老板更容易隨心所欲、為所欲為,而一個下屬不到一定份上是絕不敢放肆的。老板容易任性、容易放肆,所以孔子才說:君要節制,要強調禮。他這個話是有針對性的。你自我節制了,下屬任性和放肆的概率會小很多,而對下屬來講呢,他們的身份會天然地讓他們有所節制而不敢放肆和任性。

但對下屬要防止另外一種傾向,也就是因為不敢冒犯上司而把“禮”做成了一種形式:溜須拍馬、阿諛奉承。最后,表面上是“禮”,其實,只是諂媚。這也就是孔子在前面所說的一句話“事君盡禮,人以為諂也”。這里講的“人以為諂”,講的并不是別人的誤解,他實質講的是:如果我們只是怕得罪上司而講求禮數,就必然做成形式主義,就是諂媚。

所以,孔子對下屬更強調“忠”,而不是“禮”。因為下屬在心態上更要節制的,不是對上司的冒犯,而是以諂媚的方式表現出來的欺騙。這些現象在古往今來的歷史上隨處可見,討好上司,拍老板馬屁,表面上彬彬有禮,實則欺騙別人的現象累見不鮮,這就是孔子要求下屬節制的地方。

我們再看第一句話,子貢問:“貧而無諂,富而不驕,何如?”孔子答:“不如貧而樂,富而有禮。”孔子在這里為何又把“禮”用在富人這里呢?因為相比于窮人,富人更容易任性放肆,因為他們有這樣做的本錢。所以,孔子認為他們更應該懂得節制,控制自我的欲望。所以孔子說富人要知禮。

表面上看富人好像更容易知書達理,因為他們更容易得到良好的教育。孔子偏偏強調他們要知禮,是因為“禮”的本質不是條文,而是自我節制。富人的欲望顯然比窮人要多得多、大得多,他們的自我節制對社會的影響也才重要得多,這就是孔子的良苦用心。

現在讀來真是有巨大的現實意義,因為現在富人們自我節制的人太少了,欲望膨脹的人太多了,社會的亂象何其多,就是這個原因。這恐怕也就是中國的企業界需要“老大”、以及領袖現象的根源。

很多中小企業創業初期,乃至發展階段,都沒有太多的制度,因為一切都在變化之中。過多的繁雜的制度約束,對企業的發展未必有利。而創始人的品行、仁厚往往是一個決定因素。企業可以沒有多少制度,甚至企業也可以沒有太大的利益誘惑,但企業的創始人必須是一個有人格魅力的、有中國傳統文化理念、講義氣、講仁義的“老大”式人物。只有這種人才能感召別人跟他一起打拼,度過創業期的各種艱難,這也就是中小企業創業及發展時期“老大”現象的原因。

但并不是每個老大都能變成企業領袖級人物,因為有的老大在創業成功后就會自我膨脹、目中無人、唯我獨尊,不懂得自我節制,不愿意自我節制,指揮下屬不再講禮,為人處事不再講禮。失去了自我節制的禮,也就失去了做人的根本,自然失去了團結大家的親和力、整合力。團隊的存在就失去了基礎,現代企業制度就失去了落地的根基,企業就沒法做大。他到哪里去做一個企業領袖式的人物呢?就只能做一個不上不下的“老大”。

也就是說,真正企業領袖級人物,一定都是掌握自我節制藝術的人,也就是真正的知書知禮之人,“克己復禮”之人,一定是真正的修行人,是個“仁者”,這才合天道。