將管人和管事分開,讓人人都成為領導:管事的領導。

很多企業在如何控制人這一方面,缺乏有效的方法。很多老板說:我也很想控制他,但是他就是不服我控制,我一控制他就跑。有什么辦法呢?

有個老板有錢也不到廠外買房子,為什么呢?他怕他搬了出去以后工廠這一撥人就控制不住了。結果呢,他把家安在工廠的五樓上。他請我去他家吃飯時,把我叫到窗戶邊。我到窗邊一看,全廠所有的車間都看得清清楚楚。他頗為得意地說不用監控儀。靠如此嚴密的監視來做管理有效果嗎?沒效果。

甚至于一個副總晚上下了班出去,上了哪趟車,從哪里下的車,走到哪里去了,他都一清二楚。第二天,他問那個副總:“昨晚你到哪里去了?”副總說:“約了幾個供應商在談點事。”他說:“你昨天什么時候上的車、上的什么車、從哪個地方走,我都知道,你沒有講真話。”

這也叫控制?這叫什么控制?這叫盯人式控制。有用嗎?沒有用。因為我們不能完全限制別人的人生自由。

所以,企業不是不知道要控制,只是方法錯了。那么,什么樣的方法才是有效的控制呢?

我把那個企業老板的控制方式稱之為“行政式控制”,或者叫“領導式控制”。這個年代如果僅靠領導控制,是無效的。因為:

第一,你的領導不夠。哪個企業的老總會比員工多呢?所以,你不要期望著靠領導能把事情解決。

第二,領導容易官僚。就像我們成功是為了擺脫約束一樣,哪個人做了領導之后還愿意那么吃苦受累?當個領導不就求個身份感嗎?那么,有點身份感的人誰還愿意天天往車間跑?誰還愿意天天去干那個累活、臟活?

第三,不要靠領導。不要靠領導不等于不要領導,而是不要完全依賴領導。領導是抓不住細節的。例如,品管經理就不知道進料檢驗員一天到晚干了什么,他還沒有倉管員知道的多。因為每次來了物料,倉管員就要通知進料檢驗員來檢驗。所以,倉管員反而比進料檢驗員的領導更清楚其工作細節。

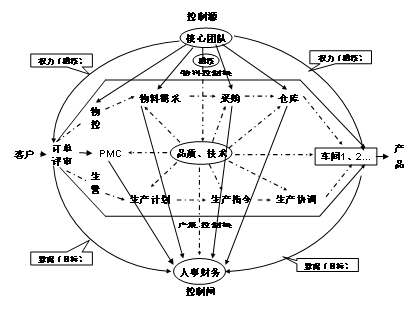

有時細節往往是領導不知道的。細節瞞別人瞞不住,但瞞領導一瞞一個準。那么,怎么來控制呢?來看下面這個圖。這個圖的意思是什么呢?就是我們要通過流程來達到控制的目的,而不是通過領導。

?

我要控制采購,就通過前后的關系去控制他,而不是通過上下關系。

前面,是物控員控制采購,怎么控制采購?物控員決定買什么,買多少,什么時候回來,即物料購買的決策權在物控員的手里,物料購買的執行權在采購手里,把決策權和執行權分開了。我不能讓權力集于一身,權力集于一身你是控制不住的,自己管自己很難管好。

所以,要靠物控員控制采購。那么,物控員是不是采購員的領導?不是。企業的物控部經理的工資可能高,但企業物控員的工資并不高。我們在奧特龍這個企業,設了一個物控員,月工資是一千兩百元。當時老板不理解,要什么物控員呢?買物料讓采購員買不就行了?在我們的一再堅持下,他同意設了一名物控員。但三個月以后老板自己又設了三個物控員,為什么呢?因為效果出來了,控制起到作用了!

后來我們在奧特龍這個企業還設了一個位置:物料稽查員。這是中國特色,為什么叫中國特色呢?中國人講究身份感。物控員不是采購員的領導,所以,采購員心里就不平衡了,就有一些不買物控員的帳——你算老幾啊?你才一千兩百元的工資還想管我?這就是中國特色。

中國人講究你是誰,講究身份門第。為了適應這一點,我們特設了一個有中國特色的管理崗位,叫物料稽查員。物料稽查員是老板派到物控這條線上負責監督物控員、采購員的一個崗位。用中國的俗話講,他是欽差大臣。有的欽差大臣職務很低,但誰都不敢得罪他。

物料稽查員專門負責協助物控員,把非領導式管理的權威樹起來。這里,有個詞很重要,叫“非領導式管理”。非領導式就是這個物控員不是采購員的領導,所以,設一個物料稽查員,把物控員的權威樹起來,讓大家適應這個不是領導也可以管理的模式。其實,這是對人做的事進行管理,而不是直接對人的管理。

如果物控員不履行職責,如果采購員不聽物控員的,物料稽查員只要知道,立馬給老板匯報,采購員就怕。這實際上是拿著尚方寶劍恐嚇他,恐嚇兩個月就可以了,不能一直嚇下去。所以,我們離開的時候就把物料稽查員取消了,因為已經把物控員的權威樹起來了,已經讓大家知道,物控員雖不是領導,但他來管你也是正常的。

后面,倉管員又對采購員實行了一次控制。物控員和物料稽查員屬于采購員這個位置的前控制,倉管員屬于它的后控制。物料回來進倉時,倉管員要拿著有物控員簽字的采購單和送貨單與實物對照,對得上就收,對不上就不收。這也是對采購行為的控制。

我們在番禺太衛這家企業通過搞了這個動作,一個星期就查出采購員三次違規采購行為,要在以前,肯定就進倉庫了。為什么?因為那時倉管員不去管事,也無權管事,采購員買回來,倉管員沒有權力去管他。我們現在賦予他權力:你給我堵著。如此,情況大為改觀。

他要是不堵著呢?后面還有人堵他。螳螂捕蟬,黃雀在后。倉庫收的物料如果入倉以后不是訂單所需求的而形成呆料的話,物控員會檢查倉庫的,財務也要檢查。

財務還有一個職能。因為財務是憑入倉單付錢的,如果財務也有一份經物控簽字的采購單,那么,財務人員將采購單與入倉單對照,就知道該不該收。所以,倉庫也不能作弊,如果采購錯了,倉管照收,財務可以拒付,最后把倉管員、采購員一起處罰。

倉庫是第三重控制,財務是第四重控制,這叫后控制。

對采購員還有一重控制:物料采購回來之后,品管員要檢驗質量合不合格?合格品是多少?所以,品管員對采購員的行為也是一重控制。

倉管員、品管員是不是采購員的領導?都不是。

我們在這里搞的控制都是非領導式控制。在企業里面做管理一定要懂得非領導式管理,只懂得領導做管理,企業是沒有那么多領導的,要懂得讓他們相互制約。

還有一重控制:品質合格率、采購及時率最后交給人事部門后,人事部門可以對采購員進行考核,考核也是對采購員的一重控制。所以,品管員檢查物料合不合格的那些資料不能丟,用來考核合格率。既可以考核采購員,又可以考核供應商。

毫無疑問,這里講的物控員、稽查員、倉管、財務、人事、品管都不能算采購的領導,但他們對采購員的行為都有控制權,這六重控制都是非領導式的控制。

采購員還有一個人管,那就是采購主管或者采購經理。這個人是天經地義管他的。所以,一個采購員受到了七重控制。

我們在奧特龍就是這樣來控制物料的,物料成本立即下降,物料采購及時率立即上升。原來的物料采購及時率是18%,我們去了一個月就上升到70%。物料一到位,車間產能就大幅度提升。

所以,千萬別把我們工廠的管理問題看得那么難,抓住對人的行為的控制,找到有效的控制方法,就能基本解決。

前述是對采購的控制,那么,對倉庫、車間的控制也是如此:利用流程前后的關系,將一個崗位置身于一張網中,使得這個崗位中一切自由散漫的習慣和自行其是、隨心所欲的行為都被一網打盡。

我們這個工廠網狀控制圖跟傳統的組織架構圖相比有什么區別呢?

第一,它是封閉的,就是任何一個動作發出來收回去是有始有終。傳統的組織架構圖是散的,到了下面就空了,有人說它像魚叉。我們這個圖則像漁網。那么,是漁網網得魚多還是魚叉叉得魚多呢?當然是漁網網得魚多。

我們的工廠網狀控制圖,把崗位與崗位之間連起來,形成一個連環,環環相扣,相互控制。

第二,整個工廠所有部門在這個圖中分成了兩大模塊:一大模塊是以采購、倉庫、車間、業務為主體的被控制部門。就是說,解決工廠的生產管理問題,得首先把采購、倉庫、車間、業務下單這四個環節牢牢控制住。把這四個環節控制住了,生產管理問題的百分之八十到百分之九十可以解決。

另一大模塊是計劃物控部、品質部、技術部、人事部、財務部,這五大部門屬于控制部門。

把工廠的部門先分成兩大模塊,一大模塊是實施控制的,一大模塊是接受控制的,

一定要這樣分。意思是,如果你想強化管理,你不要想把所有部門同時強化。因為任何好的想法最終要靠人去落實。所以,一開始要把品質部門、技術部門、人事部門、財務部門特別是計劃物控部門的權威樹起來,一開始不要拿它們動刀子,否則,沒人幫你。如果你一個人面對所有的人,那就完蛋了。很多大企業出來的人到了中小企業后經常犯的錯誤是,訂很多制度,每個部門他都砍上一刀,結果,他死得比誰都快。

財務部還可以放到后面,為什么?財務是最難解決的問題,可以放到最后面。首當其沖的是計劃物控部,把計劃物控成立起來,讓它很好地運作起來,然后在品質部、人事部等部門配合下,對采購、倉庫、車間、業務下單這四個環節進行牢牢的控制,你的管理問題有百分之八十能得到解決。百分之百不可能,因為還有更復雜的東西。

采購、倉庫、車間和業務下單問題解決得差不多了,然后再來解決品質部門、技術部門、人事部門的問題。到了第三步,再來解決財務部門的問題、成本的問題。它有一個循序漸進的過程。

既然我們不是靠領導、憑身份在做管理了,那是靠什么?靠流程!

ISO做了那么多流程,我們按流程做了嗎?沒有!所以,還有一點提醒大家,我們這種管理模式有個核心思想:這種管理不是靠領導了,不是靠身份,而是靠規定。

權力有兩個來源:

第一,他是上級身份他就有這個權力。父親就可以打兒子,那是不需要制度的,潛規則中,父親是上級,有打兒子的權力。

為什么領導式管理不需要制度?因為領導式管理靠身份就行了。所以,領導式管理和制度是矛盾的,領導式管理是不要制度的。你的企業有那么多制度為什么實行不了?就是因為你搞領導式管理。搞領導式管理,又搞制度,那是自欺欺人。

權力的第二個來源是:規定。

解放軍軍營的門口有塊牌子,叫“衛兵神圣不可侵犯”。你是司令員也要把證件拿出來讓衛兵檢查,司令員和衛兵比,誰的職務大?毫無疑問,司令員的職務大,但衛兵讓他拿證件他就得拿,為什么?規定!衛兵的權力是規定賦予的。

所以,我們這種非領導式的、流程化的管理模式,需要企業有很多規定、流程、制度等等,這還不是最重要的。最重要的是企業要有一種尊重規定的習慣、文化,這不是一天、兩天養得成的。

企業到底有沒有尊重規定的習慣和文化,是決定這種模式能否運作的關鍵。要想按這個模式做,我們自己就要愿意受約束。其實,一個企業最不愿意受約束的就是老板。因為企業是他的,他辦企業就希望自在,他為什么不打工?他為什么不替別人做?為什么他要自己創辦個企業?他就希望自己能自由自在的生活。我們辦企業的終極目的是追求自在,這與我們管好企業的必須的手段——受到約束發生了矛盾,我們該怎么辦?只能暫時放棄自由的享受。

“必須暫時放棄對自由的享受”這句話,對管理者而言也是同樣成立的。很多的管理者之所以辛苦讀書,跳出“農門”,闖蕩市場,歷經磨難,不就是希望自己的日子能夠風光體面、自在瀟灑嗎?他們哪里愿意受約束?所以,對于他們,只有靠強有力的控制讓他們放棄暫時的自在,讓他們明白,這一切是成功者必須付出的代價。

一定要知道,管理者的最后敵人就是自己,自己能不能戰勝自己?能不能戰勝自由散漫的天性?你如果戰勝了,企業就好管了;如果沒戰勝,就永遠也管不好。

管理沒有那么多奇妙的招術,管理就是把不受約束、自由散漫的習慣慢慢改掉,堅持改下去。張瑞敏說過:抓反復,反復抓,一抓到底。我們應該針對自由散漫這個毛病抓反復、反復抓。什么叫抓反復?你抓了以后它要反復的。什么叫反復抓?它反復了以后你又抓,不知疲倦地抓、抓、抓,抓得那個自由散漫的人徹底放棄為止。張瑞敏一句話:一抓到底,事情就解決了。