作者:李忠教授

水火未必不相容:二元論的困惑與解惑

每當看到絕美的湖光山色,我都會不免贊嘆大自然的鬼斧神工,創造出了這么多讓我們感到心曠神怡的地方。世界上這么好的景色,都是由兩種力量造成的,就把景色造得這么的巧奪天工,只有兩種力量啊。其實我們中國人講的山水,就把這兩個力量給表達出來了。

水是柔性的、陰性的,變化無窮的東西。我們說“上善若水”,“善”意味著不固執,善于變通,能夠適應任何環境,它跟什么都能因緣合好。比如說美國的大峽谷就是由水造成的,好驚嘆啊,沖刷造成的。

相對于水,另外一個力量是山,雄壯、挺拔、陽剛,很猛烈,很壯烈的東西。山,一種是火山噴發造成,另一種是地殼運動形成的,實質都是地幔中的熱量運動造成的,就是火,就是熱。

中國古人云:水火不相容。其實你看地球上,有水沒有山,缺乏雄偉的感覺,厚度不足;有山無水,沒有靈性,沒有內涵的感覺。水火不相容,如果你從物理學角度來理解,還有點道理,但是我們不應該把它理解成對世界的看法就是水火不容,這個世界并不是極端的。

有人認為東方就是東方,西方就是西方,水就是水,火就是火,水火不相容,二元對立。自然界因為水火相容了,相互糅合,我們才有這么好的美景。為什么人類一定要你就是水,你就是火,東方就是東方,西方就是西方,搞二元對立,搞二元論呢?

可能有些人悟到了,就是東西方文化應該交融在一起的,像水火一樣慢慢糅合。又出現了更激烈的二元論,到底是中更重要,還是西更重要?

我們中國歷史上都是大度包容,我們從不拒絕任何外來文化,因為我們很自信,絲綢之路啊,海上絲綢之路啊,現在的一帶一路啊,為什么中為西用或者是西為中用,眾人一定要下個定論,這恐怕也是一種二元論。

原有的二元論是水火壓根就不容,現在是誰對誰容的問題了。為什么一定要這樣子,為什么一定要搞成一個誰為誰用?

干了這么多年的咨詢,為企業服務,叫企業運作管理,學到的內容大多數都是偏西方的。但是我認為我們中國人有很多的大智慧呀,包括一些傳統的文化,應該能夠更好地成為我們管理體系的一部分,成為中國式的管理,中國特色的管理,有中國符號的管理,體現出中國元素的管理,我認為對我來說比什么都渴望,因為我想把這些元素融進來,我想這才是中國特色的管理,一看這種管理就知道那是中國人做的。

我現在面對三個二元論,我也不是迷惑,其實我本身不迷惑,我找到了方向。我就感到這個世界上存在三種二元論,老是在一起糾纏,也沒得出個很好的結果,甚至搞了兩派老死不相往來,甚至現在,在公共媒體特別是網絡媒體上,互相之間的不理解甚至攻擊,我覺得比說臟話、粗話還要惡毒。

因為他不是攻擊某一個東西,它是對這一類人,或者掌握這一類知識體系的整個人群的一種攻擊。可能你都不相信,甚至有人拿國學來鄙視我,覺得我好難理解。

在他看來西方的科學知識體系跟我們中國國學的優良傳統比,好像不值一提,我就覺得好奇怪。其實我本人不迷惑,我也不困惑,我困惑的是為什么同樣是中國人,為什么出現了如此多的爭論?

最新拜讀了曾偉教授的新書《理性的極限》,我看出了很多東西,西方的知識有啊,東方的智慧也有,我們不迷信西方,但我們也不能去拒絕西方。這本書我拜讀了蠻多遍,我們是地球人,我們生活在地球上,我們需要了解外面,這樣我們顯得更加從容,更加自信,更加能夠屹立于地球上,更能把我們中國人的非常優良的東西,更好地展現給全世界,而不是拒絕別人,我是這么考慮的。

科學的界限

近代科學的奠基者牛頓先生最震撼的那本書中居然沒有科學這兩個字,反而有哲學這兩個字,叫做《自然哲學的數學原理》。什么意思呢?他對這個世界進行的還是哲學思考,他認為他的知識體系還屬于哲學范疇,但做了定量化的思考,做了數學性的描述。

也就是說在牛頓的意識當中,他認為自己還屬于自然哲學家,他認為科學是對自然的一種哲學思考。因為哲學的對象可以是自然,可以是社會,可以是人性。可能一般人理解的更多的哲學就是指對人性的,像中國傳統文化里面,比如說像儒家重點探討的就是人性的善惡問題,可以稱之為關于人的哲學。

在牛頓那個年代,所謂的科學是關于自然的哲學思考,但是它不僅僅是一種思考,因為他還牽扯到什么呢?牽扯到一些定量的描述,定量的規律及定理的總結,所以它叫做數學原理,就是關于自然的哲學思考的一種數學模型。

可以這樣理解,科學有三個層面,自然的(唯物性)、哲學的、數學的,也就是說他認為科學是什么,科學其實就是自然的、哲學的、數學的統一。

科學的靈魂是哲學,科學的形式是數學,沒有任何一門科學能離開數學來表達的,所以科學的形式是數學,但是科學的靈魂是什么?是哲學。科學的對象是自然;思考的方式,靈魂是哲學;表達的方式是數學。

因為我是學量子場論,我心中的偶像是S.溫伯格教授(去年剛剛去世的),他在我們這行的名聲就不用講啊,他晚年就按照科學的角度去思考,他說過這句話:“科學沒有上升到哲學高度就不夠深刻;哲學缺乏科學的支撐就不夠具體,不夠直觀”。但我們中國人一般不太用科學這個詞,我們把認知叫文化,西方將認知叫科學。

在科學概念里頭,我們落后西方的是什么呢?是數學,是數學的表達描述。我們的思考很深刻,中國人幾乎是稍微有點文化的人,都可以稱之為哲學家,為什么?

你看現在愛好國學的人,一張口一閉口的,立意都很高啊,陰、陽;實、虛;有、無,都是在深層的概念上走啊。也就是說中國人的哲學思考能力其實是很普遍的,甚至是大眾化的,但是我們的數學表達能力,就是我們比較落后或者滯后的,而這恰恰又是西方比較領先。

心學的力量

中國人有自己的文化傳承,我們的傳統管理路線是“心學”,即研究及管理人心的學問,也是國學及儒家的精髓。500多年前,王陽明在龍場悟道,自此追隨者眾多,深刻影響了中國歷史和傳統文化,他創立的心學是中國文化的寶貴財富。王陽明一生坎坷,心學不僅是思想智慧的結晶,還具有非常強的可操作性。

陽明心學可以表達為三個核心思想。“心即理”是第一個核心思想,王陽明告訴我們,所有的道理其實都存在于我們自己的內心。我們需要的不是向外求,而是向自己的內心求索,也就是向內求。

人生的意義、生命的意義、乃至世界的意義,都不是外界賦予的,而是你自己的內心為你自己附加的意義。你覺得你的生命是有價值的、有意義的,它就是有價值有意義的,我們需要做的只是讓自己的內心找到這個意義而已。心學的第二點通今,就是“知行合一”。

毛主席在《實踐論》中說到:你要知道梨子的滋味,你就得親口吃一吃。如果有了正確的理論,只是把它空談一陣,束之高閣,并不實行,那么這種理論再好也是沒有意義的。

“致良知”則是集大成的核心表達,求得內心之理,然后去行動,去體悟,就是致良知,良知就是我們內心深處最善良的那個底色。在心即理和知行合一的基礎上,王陽明在50歲時將他的所有思想集中為三個字,那就是“致良知”,“吾平生講學,只是致良知三字”。

王陽明認為,每一個人的內心深處都是有著自然而然的良知的。致良知既有審視自己的內心,找到內心深處最深刻的本我與自己和諧相處、悅納自己的意識,也有用自己最本質的良知對待社會與世界相處的內涵,是需要我們每一個人用一輩子的時間和精力去努力的。

稻盛哲學

著名的日本企業家稻盛和夫就說過:“我這一生的成就離不開對王陽明心學的感悟。”近年來,全世界的企業家紛紛加入盛和塾拜稻盛先生為師,修煉“六項精進”,可見中國的文化以及心學是多么的有生命力,多么地令人執著。

1、付出不亞于任何人的努力

2、要謙虛,不要驕傲

3、要每天反省

4、活著,就要感謝

5、積善行,思利他

6、忘卻感性的煩惱

但整體來看成功者有幾何?寥寥無幾。為何稻盛和夫能成功,而大多數企業家不僅不成功、甚至會迷失成孤家寡人?心學是中國國學的精髓,也是傳承了千年的為人之道,難道不好嗎?

要想搞明白其中的緣由,首先讓我們看看稻盛和夫京瓷哲學的核心“敬天愛人”:我們所要做的就是讓全體員工充分享受企業發展帶來的物質滿足及精神愉悅,為人類的發展做出貢獻。

敬天愛人的含義包括兩個方面:一是敬天,崇敬自然,熱愛自然,保護自然,為人類作出貢獻;二是愛人,也就是“利他”。?

稻盛和夫把敬天愛人的理念引申為“用信念來經營”、“與自然和諧共存”、“用樂觀去構思,用悲觀去計劃,再用樂觀去實行”、“以未來進行式對待能力”“認清潛在意識,持之以恒地追求理想”、“經常做創造性的工作”、“做無愧于社會期望的企業”等。

為何在京瓷哲學中“敬天”放在“愛人”之前?對此稻盛先生似乎沒有明確解釋過。我對此的理解是:敬畏自然、尊重自然、依循自然規律管理與經營企業是首要的。為此他創建了“京瓷會計原則”,并以此構建了“阿米巴經營”,這才是京瓷以及KDDI長久不衰、持續發展的基石與核心。

稻盛先生的確偉大,他是東方式圣人的代表,因此也被全世界公認為“日本戰后四大經營之圣”。但稻盛先生創辦的企業的成功,不僅僅是他個人人格魅力的成功,更是他將東方傳統與西方科學管理有效融合的成功。如果沒有科學的管理便不會有經營的成功,這正是“東西合璧”的典范,也是“敬天愛人”的內涵精髓。

反觀有些企業家,一味地修煉六項精進,一味地注重個人修為的提升,卻忽視了在企業管理與經營活動中引入科學管理(甚至完全忽視科學管理的力量)。其結果是,自己搞得像圣人、企業搞得像圣殿,過不了幾年員工跑了、企業倒了,唯有老板還在卻成為了孤家寡人。

心學與心理學

心理學是一門科學

心理學是研究行為和心理活動的學科。心理學一詞來源于希臘文,意思是關于靈魂的科學。靈魂在希臘文中也有氣體或呼吸的意思,因為古代人們認為生命依賴于呼吸,呼吸停止生命就完結了。隨著科學的發展,心理學的對象由靈魂改為心靈。

19世紀末,心理學成為一門獨立的學科,到了20世紀中期,心理學才有了相對統一的定義。心理學作為一門科學,是從1879年德國學者馮特受自然科學的影響創立心理實驗室,脫離思辨性哲學成為一門獨立的學科開始的。

1879年德國學者馮特受自然科學的影響,在萊比錫大學建立第一個心理實驗室,標志著科學心理學的誕生。這是一個偉大的里程碑,它標志著心理學從此步入了科學的范疇,換言之、心理學雖然仍然研究人類的心里活動以及導致的行為,但它擺脫了唯心主義基調,步入了唯物主義的論調。心理學的研究范疇:

1、心理過程(mental process)。指一個人心理現象的動態過程。包括認識過程、情感過程和意志過程,反映正常個體心理現象的共同性一面。

認識過程即認知過程,是個體在實踐活動中對認知信息的接受、編碼、貯存、提取和適用的心理過程。它主要包括感知覺、思維、記憶等。情感過程是個體在實踐活動中對事物的態度的體驗。意志過程是個體自覺地確定目標,并根據目的調節支配自身的行動,克服困難,以實現預定目標的心理過程。

以上三種過程不是彼此孤立的,而是相互聯系、相互作用構成個體有機統一的心理過程的三個不同方面。

2、個性心理(individual mind)。是一個人在社會生活實踐中形成的相對穩定的各種心理現象的總合。包括個性傾向、個性特征和個性調控等方面,反映人的心理現象的個別性一面。

個性傾向是推動人進行活動的動力系統。它反映了人對周圍世界的趨向和追求。它主要包括需要、動機、興趣、理想、信念、價值觀和世界觀等。個性特征是個人身上經常表現出來的本質的、穩定的心理特征。它主要包括氣質、性格和能力。

意識(consciousness)是指現時正被個人覺知到的心理現象。例如,我們在進行記憶活動時,能覺知記憶活動的目的、記憶的對象、采用的記憶方法、達到的記憶效果,甚至能覺知自己的記憶特點、改變記憶策略等,這樣的記憶活動處于意識狀態。從意識對象上可以把其分為:

客體意識,指個人對于周圍世界的意識。自我意識,指個人對自己以及自己和周圍關系的意識。在記憶心理學中,前者為記憶現象,后者為元記憶(meta memory)現象。無意識(unconsciousness)是指現時未被個人覺知到的心理現象。

以記憶為例,有時我們并沒有某方面內容的記憶目的,也沒有想著要記住它,卻在不知不覺中記住了,甚至還很牢固。有時自己也不知道從哪里獲得的以及是否有某方面的記憶。在記憶心理學中,前者是無意識記憶,后者是內隱記憶。

從心理現象的發生的主題上看,人是自然屬性和社會屬性的統一;從心理現象產生的器官上看,人腦固有的自然屬性是在人的社會生活方式的影響下變化和發展的,其技能也是自然與社會的同一;從心理現象的內容上看,人所反映的客觀現實是社會存在和自然現實的統一;從心理現象的形式上看,人的心理是社會的產物,也是自然的產物,“心理是腦對客觀現實的反映”這一科學命題本身就蘊含了自然和社會的統一。

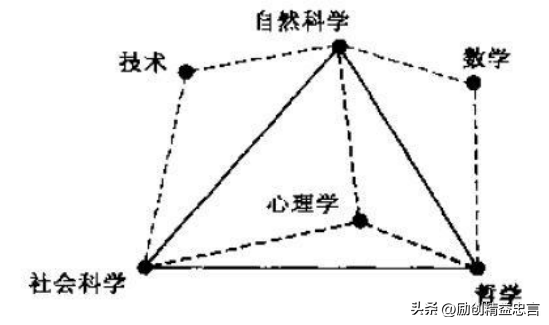

前蘇聯科學分類學家凱達洛夫院士把心理學定位于他們所繪制的“科學三角形”的中心,而三角形的三個頂角分別是自然科學、社會科學和思維科學。

后來隨科學技術的發展,凱達洛夫對科學三角形做了補充。他在自然科學和哲學之間(更接近于自然科學)加了一個數學,在自然科學和社會科學之間(更接近于自然科學)加了一個技術科學,哲學和社會科學共同構成了人文科學,數學和哲學共同構成了思維科學。

因此,心理學是在思維科學、自然科學和社會科學交合點上形成的一門具有綜合性的交叉學科或邊緣學科。從心理學在整個科學體系中所處的位置和與它們的關系來看,它與哲學、自然科學和社會科學有著緊密不可分割的聯系。

心理學的最小原則與心學的最大原則

毫無疑問,西方的管理體系中,對于人的管理更多的是以心理學而非中國的心學為基礎,最突出的差別就是對于人在組織中的定位與要求。

可能有人會認為,西方式的科學管理更適合于“事”(流程)的管理,而中國式的心學對于“人”的管理則更有效。事實真是這樣嗎?我認為未必如此。

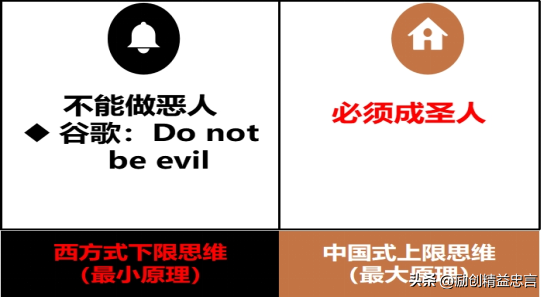

美國谷歌公司著名的理念“Do not be evil永不作惡”則是典型的表達,這正是最小原理的下限思維;反觀我們的理念,則是“必做圣人”,這是最大原理的上限思維。

因此在西方式的管理中,不再將“覺悟”、“境界”、“高尚”當成必然要求,你只要堅守底線(不作惡)就能夠被組織接納,就能有生存之所,個人在修為上沒有額外的壓力,因此能夠活的比較輕松自在,同時人與人之間的平等、包容性也會大大地提升。

反觀我們,由于絕大多數人成為不了圣人,但又不能不努力修煉以證明自己,所以活的比較身心疲憊。實在成為不了圣人咋辦?那就成為君子吧。如果連君子也難以當成,只能選擇其他的,比如偽君子(真小人)、江湖人,實在難以掩飾本性,索性就破罐子破摔當回惡人吧。如此的人員生態必然是偽君子眾生,江湖味十足,并且充滿了等級內卷、鄙視與不包容。

再舉一個例子,如何提升人員的歸屬感?曾經有一句話十分精辟“愛廠如家 愛崗如家”,問題在于人員如何做到呢?我們的企業經常用“說教”的方式,將歸屬感當成對于人員的要求,將“你要這樣”、“你必須這樣”掛在嘴邊教育部下。結果當然是不理想,其實想想也很自然。一個初來咋到的人憑啥對企業有歸屬感?

如果從心理學來認知歸屬感,人是情感動物,情感的升華不可能跨越,必須一步步實現,成功感——滿足感——挑戰感——快樂感——歸屬感。問題的核心是如何才能提升人員的情感呢?當然不是說教,而應該是“培養”,也就是“少點說教 多些行動”。

比如:成功感的培養需要建立績效與激勵制度,需要營造合理化意見的氛圍與相應獎勵制度;雖然日本是中國文化的傳承者,但豐田對于一線班組長的培養卻不是“自學成才”,而是引入美國人創建的TWI教育體制并發揚光大(例如OJD),從工作關系JR、工作指導JI、工作方法與改善JM&JK、工作安全JS四個模塊實施系統的培養。

作為炎黃子孫,我們當然需要傳承及發揚光大包括心學在內的國學,但我們必須意識到心學體現的是“最大原理”(君子與圣人),而世界固然需要圣人與君子,但絕大多數人只是蕓蕓眾生的一員,因此如何在管理中正確處理“心學”與“科學”的關系則十分重要,也難以回避。我認為最為恰當的認知應該如此:以“心學”守底線(倫理道德)、以“科學”促發展(職業與科學素養)!